외지인이 바라본 제주4·3

(2)현재 진행형인 상처들

4·3기념관의 전시실은 동굴을 지나야 들어설 수 있다. 토벌대를 피해 굴을 파고 숨었던 희생자의 공포를 잠시라도 체감하길 바란 의도일 것이다. 어둡고 좁은 동굴을 지나자 오롯이 빛을 받는 ‘백비(이름을 새기지 못한 비석)’가 뉘어있다. 봉기, 항쟁, 폭동, 사태, 사건 등 4·3이 아직도 제대로 된 이름을 찾지 못해서이다.

4·3평화기행 참가자들은 몸보다 마음을 더 힘들어했다. 당시의 처참함을 알면 알수록 침잠하는 분위기가 맴돌았다. 3만여 명의 희생은 350여 명의 남로당 무장봉기가 발단이었다. 7년여 동안 무장대는 채 500명이 안 된다. 그들이 지녔던 무기는 총 27정 수류탄 23정이었다. ‘백살일비’ 1명을 죽이고자 100명을 죽인 꼴이다. 희생자 중 어린이·노인·여성 등 노약자 희생이 33%를 차지했다. 김희정(서울·48) 씨는 “3만여 명의 사망... 3만 여 개 사연이 있었겠네요”라며 안타까워했다.

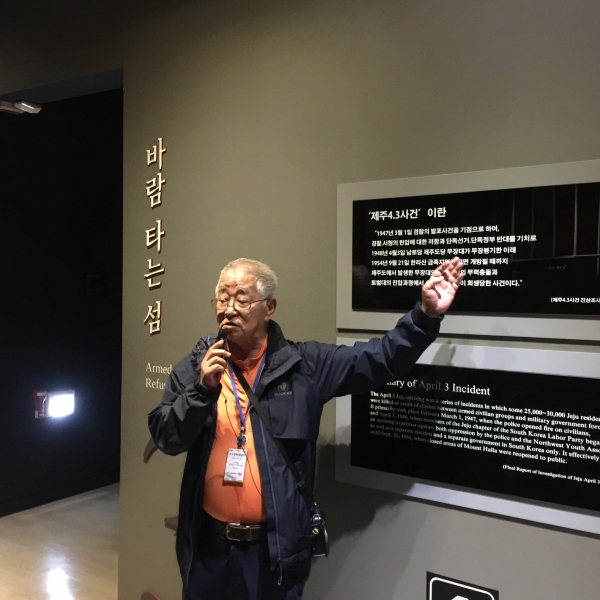

김성용 제주4·3해설사회 회장은 4·3 발생의 표면적 이유 외에도 당시 불안했던 제주의 상황을 설명했다. 일제 행방 후 친일 경찰들의 부정부패와 서북청년단의 횡포는 날이 갈수록 심해졌다. 분단을 우려해 국회의원 3명 선거 중 2명은 투표 거부로 뽑지 못했다. 미군정 지시로 북에서 내려온 서북청년단은 760명에서 이후 1700여 명으로 늘어났다. 급료 없이 내려온 이들은 제주도민을 약탈했고 정치적 변화에 내몰린 사람들이라 좌익에 대한 적개심이 컸다. 한 참가자는 “제주 사람들이 육지 사람 싫어한다더니 그럴 만했겠어. 바다 건너온 사람들이 경찰, 군인 옷 입고... 얼마나 무서웠겠어”라며 고개를 끄덕였다.

특히나 제주도는 해방 이후 콜레라 유행으로 300여 명이 사망했다. 인구 20만 남짓이던 제주에 징용·학도병 6만 명의 귀국으로 사회적 불안에 식량난까지 더해졌다. 지나가던 관람객이 잠시 설명을 같이 듣더니 “그놈의 빨갱이, 아무나 빨갱이 됐겠네. 먹고살기 힘들었겠어”라고 울분을 토했다.

참가자들의 무거운 마음을 하늘도 아는지, 금오름은 우산이 소용없는 비바람이 몰아쳤다. 금오름 마을은 좌·우 대립으로 이웃끼리 서로 죽이는 상황이었다. 아직도 4·3 얘기에는 뒤돌아서서 회피하는, 아픔이 치유되지 못한 마을 중 하나이다.

1948년 8월 15일 대한민국 수립 후 이승만은 제주도를 더 강하게 진압했다. 12월까지 미군정은 한반도를 떠나야 했고 유엔에 정부 승인도 받아야 했다. 이에 10월 17일 해안선에서 5km 이상을 출입을 금하는 포고령을 내린다. 11월 17일 계엄령이 선포되고, 중산간마을은 불태워진다.

1948년 겨울부터 1949년 이른 봄까지 4·3 피해 대부분이 일어난 셈이다. 산으로 쫓긴 이들도 민간인을 약탈했고 보복에 보복이 이어졌다. 양민들은 ‘산도 무섭고 군·경도 무섭다’며 산사람들을 ‘폭도’라 부르기 시작했다. 지역별로 희생자와 가해자가 다르니 4·3의 이름을 정할 수 없는 이유다. 한 참가자는 “전쟁이네, 전쟁. 내가 살려니 눈앞에 누군지 확인할 겨를도 없이 서로 죽였겠어”라고 한탄했다.

1949년 3월 회유작전이 시작되고 6월 이덕구(2대 무장대장)의 사망으로 무장대는 소멸한다. 1950년 6·25전쟁이 발발하고 1954년 9월 21일에 한라산 금족구역이 해제된다.